清荒神にお参りする前に、ぜひ知っておきたいことがあります。

「せっかく参拝に行くなら、正しくお参りしてご利益をいただきたい!」そう思っていても、意外と見落としがちなマナーやタブーがあることをご存じですか?

この記事では清荒神参拝時にやってはいけないこと、正しいお参りの作法や参拝所要時間、見どころをわかりやすくご紹介します。

これから清荒神へ訪れる方は是非参考にしてみてくださいね!

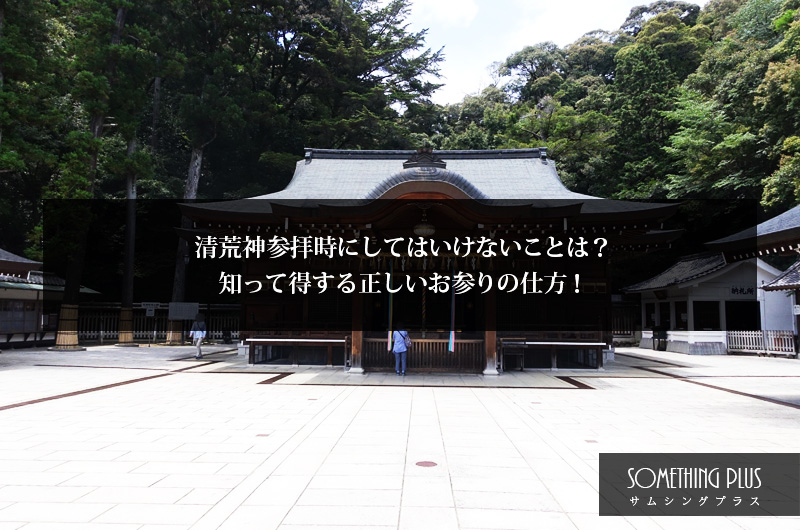

清荒神とは?その特徴と魅力を理解しよう

清荒神の歴史と文化的背景

清荒神清澄寺は兵庫県宝塚市にある真言三宝宗に属する歴史ある寺院で、その創建は千年以上前にさかのぼり平安時代から今日に至るまで人々の信仰の拠り所となっています。

「火の神」として広く知られる荒神さまが祀られており、火難や厄除けに絶大なご利益があるとされ、地元はもちろん全国各地から参拝者が絶えません。

その名は庶民の暮らしに深く根付いた伝統的な信仰に支えられてきたと同時に、長年にわたり地域社会の安全と繁栄を守ってきた歴史があります。

スピリチュアルな意義とご利益

清荒神は家庭円満や商売繁盛にご利益があることでも広く知られており、結婚や出産、開業や新規事業といった人生の節目にあたり多くの方々が訪れる場となっています。

また精神を清め平安をもたらす神聖な場所としても人気があり、緑豊かな自然に囲まれて心が落ち着きます。

その荘厳な雰囲気に身を置くだけで、普段の喧騒や日常的な悩みから一時的に解き放たれ、深いリラックスと前向きな気持ちが湧き上がってきます。

清荒神清澄寺の重要性

清荒神清澄寺は真言宗に属する古刹で、特に荒神信仰においてはその中心地として全国にその名を知られています。

その広大な境内には数々の名所が点在しており、一度訪れるとその魅力に引き込まれます。

さらに、季節ごとに変化する美しい自然の風景やお祭りや伝統行事も豊富で、歴史や文化を肌で感じられる魅力が満載です。

特に厄除けや縁結びの参拝に訪れる方も多く、参拝後には晴れやかで前向きな気分で帰路につくことができると評判です。

清荒神を参拝時に注意すべきポイントは?

やってはいけないこととは?

清荒神では参拝時の注意点があり、参拝する方が気をつけるべきことは少なくありません。

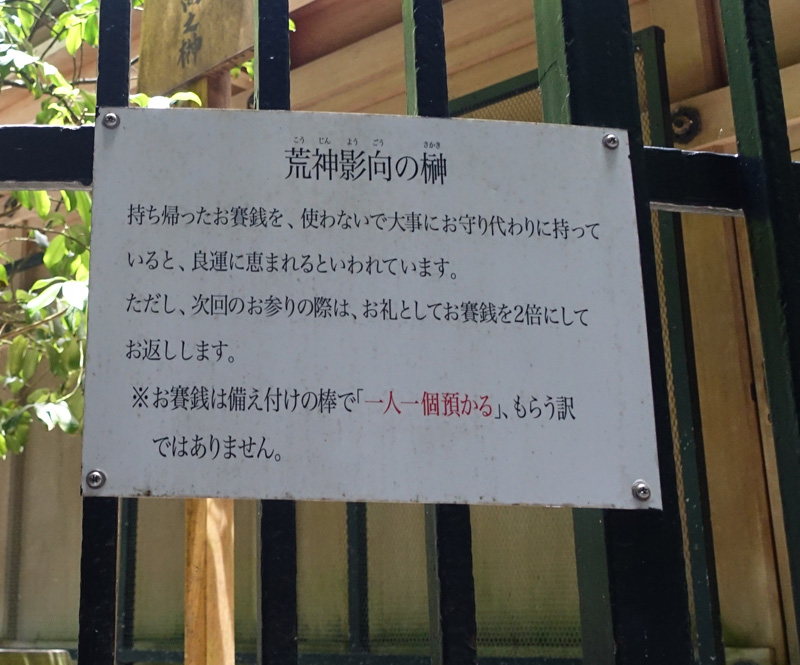

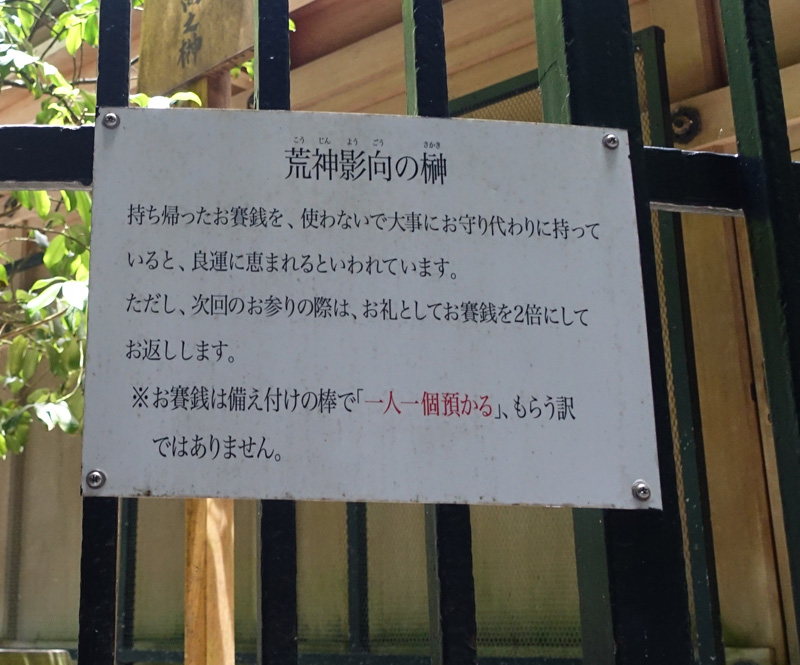

その中でも代表的なものが「荒神影向の榊から頂いたお賽銭を次に参拝する際に返さないこと」です。

これは清荒神に伝わる古くからの慣習で、いただいたお賽銭に感謝し次に参拝するときに必ずその気持ちを倍にしてお返しすることが大切とされています。

特に有名な荒神影向の榊に結びつけられる逸話があり、その榊に込められた願いや感謝の念を絶やさないようにすることが重要です。

このような伝統を守ることで、荒神さまとの絆をさらに深め無事にお願いごとを成就させることができるとされています。

そのため、きちんと感謝の気持ちを持って参拝することがただの形式ではなく、心からの誠実さを示す行為となり参拝そのものがより深い意味を帯びることになります。

正しいお参りの方法

清荒神は大日如来をご本尊とする真言三宝宗のお寺です。

正式名称は「蓬莱山清澄寺」で、真言宗十八本山の一つになります。

清荒神清澄寺は真言宗のお寺でありながら、火の神・台所の神として信仰される「荒神さん」を祀る神仏習合の霊場です。

なので参拝する時に少し迷ってしまうかもしれませんが、参拝の際は神社のように「二礼二拍手一礼」ではなく、仏教式の作法が基本となります。

お賽銭を納めた後は手を合わせて静かに祈念し、心を込めて合掌一礼を行うのが正しい参拝方法です。

拍手は打たず静かな気持ちで感謝や願いを伝えましょう。

本堂や荒神堂の前でも同様に、合掌をもって敬意を示すことが大切です。

清荒神の所要時間と境内の見どころ

参拝所要時間の目安

清荒神の参拝所要時間は約45分~60分が目安です。

電車で行かれる方は清荒神駅からお寺の境内までは参道を約15分ほど歩くので、往復30分と合わせて約1時間半あるとゆっくりと見て回ることが出来ます。

ここからは写真付きで見どころをご紹介していきますね!

山門

規模は大きくないものの三門様式に基づいて造られた門で、明治40年頃に建てられたと伝わります。

門の左前方には「大界外相」と彫られた石碑があり、そこから先が神聖な場所であることを示しています。

拝殿(天堂)

天堂には、三宝荒神王をはじめ、大聖歓喜天(聖天)、十一面観世音菩薩など、多くの福徳をもたらす神仏が祀られています。

聖天さまは仏教の守護神とされ、信仰すれば富や健康、さらには夫婦円満や子宝に恵まれると伝えられています。また、十一面観音も、病気平癒や罪の浄化、幸福の祈願にご利益があると信じられています。

荒神影向の榊

荒神影向の榊はこの裏にあります

清荒神において長く伝わる風習に、荒神影向の榊に結びつけられるお賽銭の逸話があります。

その風習とはそこに供えられたお賽銭をいただいて一度持ち帰り、次回参詣する際にそのお賽銭を感謝の気持ちとともに倍にしてお返しするというものです。

この行為は感謝と再び訪れる誓いを示すとされ、その榊に込められる思いに特別な意味が宿ります。

また、いただいたお賽銭をきれいな紙に包んで財布に入れておくと金運に恵まれる、次に参拝するまでそれを「御守り」として大切に持つと吉事が訪れると伝えられており、多くの人がその恩恵にあやかろうとしています。

私もお賽銭を頂き紙に包んでお財布に入れております♪

神変大菩薩(行者洞)

岩の壁を削って造られた小さな祠「行者洞」では、修験道の祖とされる「役行者(えんのぎょうじゃ)」が祀られています。

厳しい修行を通じて得た霊的な力により、病気や災いを退けるご利益があると信じられています。

宝稲荷社

商売繁盛を願う方に人気の宝稲荷社は、小さいながらも鮮やかな朱塗りが目を引きます。

本堂

清荒神清澄寺の中心となる本堂は、荘厳で深みのある雰囲気に包まれています。

清荒神清澄寺の本堂は、重厚で厳かな空気が漂う場所で、中央には本尊・大日如来が安置されています。その左右には、不動明王(左側)と弘法大師(右側)がお祀りされ、信仰の中心として多くの参拝者を迎えています。

静かに手を合わせることで心の平安をいただき、明日からの活力となる清らかな気を受け取ることができます。

池苑

亀が日向ぼっこをしているほっこりした空間です♪

江戸時代の初期から中期にかけて造られた池泉回遊式の庭園で、現在では季節ごとに異なる風情が楽しめます。

池では鯉や亀がゆったりと泳ぎ、訪れる人々に癒しと穏やかなひとときを与えてくれる空間となっています。

一願地蔵尊

願いを込めて頭から水をかけると、ご利益があると伝えられる「一願地蔵尊」。

一つだけ願いを叶えてくれるとされ、多くの参拝者が静かな想いを胸に手を合わせています。

ただ頭から水をかけるとあるのですが、ものすごく背が高いので頭から水を書けるのはちょっと不可能でしたね。普通に水を1回かけましょう。

龍王滝と不動明王

一願地蔵尊の右横に龍王滝へと続く道があります。

一願地蔵尊の右横に龍王滝へと続く道があります。

清らかに流れ落ちる龍王滝と滝の窪に祀られている不動明王は、清荒神清澄寺の中でも特に力強さを感じさせる一角です。

新緑が風にそよぐ中、木漏れ日が揺れる山道を進むとどこからともなく滝の音が耳に届いてきました。

目の前に現れた白く流れ落ちる滝をただ見つめていると、頭の中のざわめきが静かに消えていき、胸の内まで洗い流されていくようでした。

ただそこに立っているだけで全身が自然に抱かれていくような、そんな清々しさに満たされる空間でした。

時間がある方は是非龍王滝へも足を運んでみてくださいね!

清荒神のアクセス方法&駐車場

電車での行き方

阪急宝塚線「清荒神駅」から徒歩約20分と駅からはちょっと距離があります。

日曜日、祝日のみ宝塚駅から路線バス(4月~9月末運休)も運行しています。

駐車場

無料駐車場(380台)も完備されており、自家用車での訪問も快適です。ただし繁忙期は混雑するため早めに出かけましょう。

あと年末年始の交通規制中は清荒神駐車場は閉鎖されているので電車で行かれることをおすすめします。

清荒神で立ち寄りたいおすすめのランチ&カフェ

末廣寿司

四季折々の山あいの景色を店内の大きな窓から楽しめる、落ち着いた雰囲気の和食処「末廣寿司」。

どこか懐かしさを感じる昔ながらの店内で、窓側席からは緑を眺めながら食事が楽しめます。

暑い季節にはとろろ蕎麦おすすめです♪

Asian Coffee Market

タイやベトナムなどアジア各地のコーヒー豆を専門に扱う自家焙煎のカフェスタンド「Asian Coffee Market」。

こぢんまりとしたおしゃれな空間で、参拝や散策のひと休みにぴったりの癒しスポットです。

シチニア食堂

この投稿をInstagramで見る

清荒神清澄寺の参道の中ほどに佇む「シチニア食堂」は、予約困難なほど人気のレストラン。

旬の野菜を主役にした体にやさしい料理が評判で、素材の持ち味を活かした繊細な味わいが楽しめます。

センスの良い内装とあたたかみのある雰囲気も魅力で、参拝の合間に立ち寄るのにもぴったり。

KIKILUAK(キキルアック)

この投稿をInstagramで見る

宝塚市立文化施設ベガホール1階にある「KIKILUAK(キキルアック)」は、旬の野菜をふんだんに使ったボリューム満点のワンプレートランチが自慢のカフェ。

関西屈指の人気店「生瀬ヒュッテ」のバゲットを使ったサンドイッチも大人気。

コーヒースタンドとしても利用でき、落ち着いた空間でこだわりの一杯を楽しめます。

まとめ

清荒神への参拝は、心を整え感謝の気持ちを込めて行う大切な機会です。

その一方で、気づかないうちに「やってはいけないこと」をしてしまっている場合もあります。

でも本記事でご紹介した注意点と正しいお参りの作法を押さえれば大丈夫!

次回訪れる際はぜひ今回のポイントを参考にしてみてくださいね~。

▽こちらもどうぞ

・生田神社の水みくじはどこで出来るの?やり方は?お守りのたまきは縁結びの必須アイテム!

・生田神社の御朱印、所要時間や見どころをご紹介!神戸一の縁結びのパワースポット!

・現実逃避できる場所で関西のおすすめスポット15選!

・【赤穂大石神社の御朱印と御朱印帳の値段】アクセス、駐車場の情報もご紹介!

・神戸八社巡りの御朱印を頂きました!所要時間やおすすめのランチもご紹介!